Dentro il mondo di Orhan Pamuk e della sua Istanbul. Una recensione ci porta dentro la genesi e la genealogia del capolavoro del Nobel turco.

Lo stile letterario dello scrittore turco Orhan Pamuk, premio Nobel per la letteratura 2006, risponde piuttosto fedelmente allo stereotipo per cui la mente orientale non va dritta allo scopo come fa la mente occidentale, ma vi si avvicina per spire concentriche, per argomenti che sembrano partire per la tangente e divagare ma alla fine e senza fretta, dopo aver disegnato una complessa carta del territorio circostante, colgono il punto che di quella carta è il centro e lo scopo.

I suoi detrattori, di certo più numerosi in patria che all’estero, dicono che è uno scrittore noioso e prolisso, “più venduto che letto”. L’accusa più grave che i suoi compatrioti più nazionalisti gli rivolgono però è quella di sparlare della Turchia, soprattutto quando è intervistato da qualche giornalista straniero. D’altro canto, che l’Accademia svedese abbia voluto dargli il Nobel più in nome dei suoi coraggiosi interventi giornalistici a favore di un riconoscimento da parte dell’opinione pubblica turca del genocidio armeno di un secolo fa e del massacro dei curdi di oggi, piuttosto che per i suoi libri, è una considerazione legittima.

Accade così che uno scrittore introspettivo come Pamuk, un narratore innamorato delle storie, un raffinatissimo inventore di strutture narrative che hanno i loro modelli in Borges e in Calvino, venga premiato per l’estemporanea dichiarazione delle sue opinioni a un giornalista. In questa rivincita dell’oralità sulla scrittura, del politico sul letterario, dell’imprevisto sulla pianificazione, c’è qualcosa di paradossale che non sarebbe dispiaciuto a Borges. C’è però anche il riflesso di una condizione esistenziale che Pamuk vive e ha radici nella sua infanzia, nella sua famiglia e più in generale nella città dove è sempre vissuto finora, Istanbul.

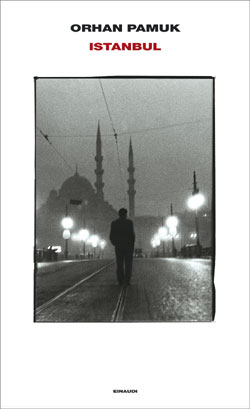

In omaggio alla modalità orientale dell’avvicinamento per spire concentriche, ci accostiamo al punto. Il libro che Pamuk ha pubblicato nel 2003 e che a marzo è finalmente uscito in traduzione italiana da Einaudi (traduzione di Şemsa Gezgin e cura editoriale di Walter Bergero) è proprio dedicato a Istanbul. Non è un romanzo, ma un saggio autobiografico, in cui lo sforzo di definire cosa sia questa città si confonde con la rievocazione dei primi vent’anni dell’autore, dal 1952 ai primi anni ’70. “Ogni frase su una città”, dichiara Pamuk, “si trasforma in un discorso sulla nostra vita, e soprattutto sul nostro stato d’animo. La città non ha altro centro che noi stessi…” (p. 343)

In realtà le cose non sono ancora affatto messe a fuoco e siamo ben lontani dall’aver raggiunto il centro. Cosa si intende qui per “noi stessi”? Noi esseri umani? Noi cittadini? Noi turchi? Noi abitanti di Istanbul, non importa se nativi o stranieri, di oggi o di duecento anni fa? Noi, ovvero, retoricamente, io? La risposta è nella somma di tutte queste risposte. La città, come rammenta il sottotitolo del libro, sta su un piatto della bilancia, sull’altro ci sono i ricordi. La questione essenziale, per uno scrittore riflessivo e introspettivo come Pamuk, è dunque il punto di vista. Perché una città esista, deve essere guardata.

Dallo sguardo nasce la visione che a sua volta si traduce in disegno, in poesia, in romanzo, in film. O, per meglio dire, è dalla visione, cioè da un certo modo di vedere che scaturiscono tutti gli sguardi possibili. Descrivere Istanbul dunque è per Pamuk descrivere gli sguardi che si sono soffermati sulla città. Dello scrittore Tanpınar si dice ad esempio che “aveva imparato a raccontare il panorama con le parole di Théophile Gautier” (p. 109).

Non solo si impara a scrivere o a disegnare seguendo dei modelli, ma in questo modo si impara anche a guardare, perché ogni sguardo è tale solo all’interno di una visione. Istanbul è dunque un libro con il quale l’autore ha cercato di ricostruire il modo in cui ha imparato a guardare la sua città. Da ragazzo, Orhan voleva essere un pittore e ha passato la sua infanzia a disegnare panorami di Istanbul, dunque ha dovuto molto guardare, sia fuori dalla finestra di casa sua, sia sui libri di illustrazioni, come l’amato Voyage pittoresque de Constaninople et des rives du Bosphore (1819) di Antoine-Ignace Mellin.

Ha cioè appreso a guardare ciò che aveva sotto gli occhi attraverso il filtro di sguardi occidentali, filtro che con gli anni si è arricchito di altri strati letterari, cioè delle note di viaggio di Flaubert, di Edmondo De Amicis, di de Nerval, di Pierre Loti, del già citato Gautier. C’è una cosa che accomuna questi sguardi: il fatto che sono tristi. L’occidentale del XIX secolo che guarda Istanbul è triste perché confronta il presente ottomano con il passato bizantino, l’attuale decadenza (i palazzi in rovina, le macerie), peraltro non priva di splendore, di sensualità, di mistero e di tutto l’esotismo più desiderabile, con il sogno di ciò che doveva essere stata l’antica Costantinopoli, la “capitale perduta” che i greci piangono tuttora. La tristezza e la bellezza sono così i temi fondamentali del libro. “La bellezza del panorama è nella sua tristezza”, è la frase dello scrittore Ahmet Rasim posta a intestazione del libro. Frase molto chiara, che contiene in nuce tutto il libro. La bellezza triste della città è infatti un concetto politico (così può concepire il politico uno scrittore come Pamuk).

I “quattro scrittori tristi” di primo Novecento che Pamuk individua come i suoi maestri, cioè Yahya Kemal, Tanpınar, Koçu e Rasim, sono intellettuali che, con modalità varie, quali ad esempio passeggiare per i sobborghi della città, vanno alla ricerca del pittoresco, di quel bello “decaduto” che pittori e scrittori occidentali hanno insegnato loro ad apprezzare. Ecco, l’avvicinamento al centro nevralgico del libro è quasi compiuto. In mezzo a una foresta fittissima di fatti, di libri, di ricordi familiari e personali, spicca a p. 249 della traduzione italiana questa frase, che a mio avviso è la chiave di volta dell’intero libro: “Yahya Kemal e Tanpınar, nazionalisti, avevano bisogno di una bellezza triste in grado sia di accentuare l’identità musulmana della popolazione di Istanbul, sia di dimostrarne l’esistenza nei secoli attraverso l’espressione di un sentimento di perdita e sconfitta”.

Se gli autori turchi citati parlano di Istanbul con toni di rimpianto, ciò significa automaticamente che la città rientra nel passato della loro cultura, vi è sedimentata stabilmente (come sono sedimentate in noi tutte le cose che abbiamo perduto – questa è la genialità “proustiana” dell’intuizione di Pamuk) e dunque Istanbul è turca.

Istanbul è un’entità storicamente assai multiforme: è la capitale dell’impero romano fondata dall’imperatore Costantino sulla greca Bisanzio, ed è la sede del patriarcato ortodosso. E’ insomma la seconda Roma (la terza è Mosca e – dice la profezia del monaco Filotei – non ve ne sarà una quarta). Ma è anche la capitale multietnica dell’impero ottomano e la città che la Repubblica turca ha turchizzato nel corso del Novecento (vedi ad esempio il racconto della notte del vandalismo antigreco a Istanbul nel 1955 alle pp. 172-74). Perso l’impero, i turchi hanno difeso militarmente il territorio dell’Anatolia e culturalmente il loro “essere turchi” (che è una costruzione culturale edificata pressoché “ex novo” e quasi progettata a tavolino negli anni ’20-’30 del Novecento, quasi come lo fu “essere italiani” nell’Ottocento – e i lavori sono sempre in corso).

I turchi imparano dagli occidentali “lo sguardo triste” con cui osservano Istanbul e finiscono per appropriarsi di questo sguardo. L’occidentale guarda inevitabilmente a Istanbul come a “Costantinopoli caduta in mano ai turchi nel 1453”: ne guarda con rimpianto le antichità bizantine e romane in decadenza, le imponenti mura della città (molto più belle di quelle che sono a Roma) e questo rimpianto significa: “Questa città un giorno fu nostra”. Oggi (XIX secolo) è piena di harem, di donne velate, di narghilè: tutto ciò è molto pittoresco, ma al tempo stesso è triste.

Il visitatore occidentale ha questa tristezza, questo sguardo e con essi possiede cioè che guarda. Lo può ritrarre e descrivere. Al contrario “i pittori turchi mostrano pochissimi particolari della nostra città” (p. 328) e il grande complesso religioso della moschea di Eyup sembra agli occhi di Pamuk “un sogno orientale di un estraneo su Istanbul” (p. 347). I turchi che abitano Istanbul si definiscono – a detta di Pamuk – come comunità musulmana. Da qui il suo “senso di colpa per la lontananza dal sentimento di comunità religiosa che la città condivideva” (p. 185). E da qui forse il fatto che gli scrittori turchi non guardavano “la città”: forse perché sentivano che la loro comunità di riferimento era la “umma” (cioè la comunità dei musulmani) e non “Costantinopoli”. Ma “i quattro scrittori tristi” ai primi del Novecento s’impossessano dello sguardo triste degli occidentali: “l’attenzione al panorama, alla città, è di per sé un tratto occidentale dei quattro scrittori tristi” (p. 167).

Verrebbe da dire che compiono su un piano culturale ciò che Mustafà Kemal Atatürk realizzò su un piano militare e politico: evitò che la Turchia venisse colonizzata dalle potenze occidentali difendendo il territorio con l’esercito e occidentalizzando la cultura turca. Orhan Pamuk con questo libro descrive il problema dell’identità turca moderna, sempre sospesa tra occidente e oriente, attraverso la sua personale esperienza artistica di aspirante pittore prima e di scrittore poi, filo-occidentale e al tempo stesso inevitabilmente turco.

Già voler dipingere (paesaggi, figure) sembra un tratto poco turco: “Tu diventerai un pittore ubriaco e povero e io la tua modella nuda… Ho paura che finisca così…” (p. 330) gli dice la sua ragazza a vent’anni. Sembra esserci nel giovane Pamuk aspirante pittore l’attrazione per la pittura e il senso di colpa per l’equazione tra pittura, occidente, decadenza e perdizione dell’anima. Di sicuro le pp. 317-18 esprimono bene l’ambivalenza dei suoi sentimenti: “Se il disegno che facevo io, o facevano gli altri, era simile a Istanbul, non era bello; se era bello, non era simile a Istanbul quanto volevo io” (pp. 317-18) perché “da un lato volevo che io e la città fossimo completamente europei… ma dall’altro desideravo appartenere, con tutti i miei istinti, le mie abitudini e i miei ricordi, alla mia amata Istanbul” (p. 318).

Nell’identità turca questa ambivalenza è profondamente radicata, tanto che si può rilevare anche in uno scrittore come Pamuk. Anzi, possiamo dire che questa ambivalenza sia proprio il tema della sua attività letteraria. Basti pensare a Il mio nome è rosso, il suo grande romanzo del 1998 (la traduzione italiana di Einaudi è del 2001) che racconta il contrasto tra miniaturisti “fedeli alla linea” musulmana e miniaturisti “occidentalizzanti”, o a una piccola ma rivelatrice nota a pag. 283-84 di Istanbul, in cui Pamuk ricorda un progetto incompiuto di Flaubert: il romanzo Harel bey, che doveva narrare “la storia di due uomini, uno civile occidentale e l’altro incivile e orientale, che col tempo si assomigliano sempre di più e alla fine si scambiano i posti” e che probabilmente è stato lo spunto per il suo romanzo del 1985 Il castello bianco (Torino, Einaudi, 2006, ma già pubblicato da Frassinelli col titolo Roccalba nel 1992) che racconta appunto una storia molto simile e dove l’occidentale è un veneziano del Cinquecento.

Non sarà così strano concludere che Istanbul è un libro così sincero, introspettivo e significativo non solo come autobiografia di un uomo, ma come autobiografia di un intero popolo (almeno di quel grande popolo costituito dagli abitanti di Istanbul) da essere in fondo tanto rivoluzionario e forse anche destabilizzante per la cultura del “turco medio” tanto quanto la dichiarazione sul milione di morti armeni e curdi per cui Pamuk è stato processato. Un libro del genere è un orgoglio per la letteratura che l’ha prodotto e sarebbe bello che anche la letteratura italiana ne avesse uno simile.

Questa recensione di Orhan Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città, Torino, Einaudi, 2006, pp. 388, € 18,50 (titolo originale: İstanbul. Hatıralar ve Şehir, 2003 Yapı Kültür Yayıncılık Ticaret ve Sanay A.Ş. Traduzione di Şemsa Gezgin. Cura editoriale di Walter Bergero) è uscita sul settimanale “Stilos” il 7 novembre 2006.