Intervista a Veronica Tomassini di cui esce “L’altro addio” (Marsilio), un nuovo ritorno a una storia forse da concludere e liberare.

Di Veronica Tomassini si potrebbe dire che è una che ha fatto tesoro della lezione scabra di tante scrittrici della trasfigurazione del reale. La Kristof è la prima che viene in mente. Ma forse viene in mente una letteratura che arriva dall’Est con tutto il suo portato di glacialità.

Dentro ci si insinua un po’ di sole caldo siciliano a scaldare le gesta dei polacchi da sempre protagonisti delle sue storie. Di questo, del primo e anche del racconto successivo “Il polacco Macjei” uscito per la Feltrinelli Zoom nel 2012. Abbiamo fatto qualche domanda alla scrittrice siciliana anche se ama definirsi così: “Non sono veramente siciliana perché ho origini umbre e anche abruzzesi. Ma ibridamente vivo in Sicilia”. Ibridamente abbiamo cercato di scandagliare il suo mondo suburbano, popolato di diseredati a caccia di un raggio di sole e di salvezza.

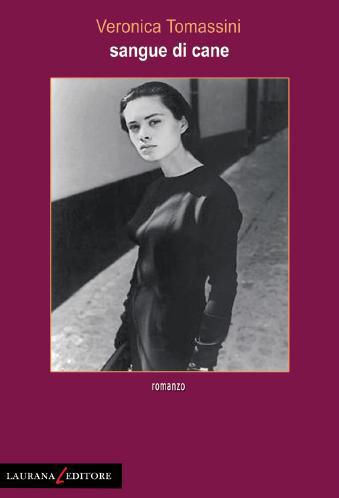

A un certo punto nel tuo romanzo si dice “L’estraneità era il tuo abito riuscito meglio”. Tutto il libro (come anche il precedente che ti ha rivelata con forza nel 2010, “Sangue di cane”, uscito per Laurana) è la storia della ricerca di un completamento con una persona, come se tutto provasse a riprendere dopo un’interruzione. Indubbiamente estraneità del “tu” e ricerca del “noi” sono il piano cartesiano del tuo libro, dei tuoi libri…

La ricerca di un “noi” è impossibile, considerata la storia; non sono sicura che fosse nelle mie intenzioni, segretamente (sto riflettendo). Non c’è nemmeno il tentativo di azzardare concetti oramai obsoleti come “lotta di classe”. C’è lui, lui è la solitudine del mondo, di tutti gli sradicati, i confinati. Così in quel confine – come Stefano di Pavese (l’ingegnere bardato delle sue ideologie in “Prima che il gallo canti”) – lui il bevitore polacco rovinato nei luoghi dell’abiezione, bardato della sua medesima nostalgia, è un universo rovesciato.

Uso la seconda persona perché lei è la narrazione e se ne prenderà cura talmente, del bevitore, delle sue nostalgie, sul ciglio del precipizio, da infilarsi nei suoi pensieri, nei suoi ricordi. Lei racconta di un uomo che ha amato e lo fa con i pensieri e i ricordi dell’uomo che ha amato, un uomo che beve.

Le donne sono le protagoniste scritte di questo libro anche se il “tu” è un uomo ma parla una donna e spesso parla di altre donne – anche qui c’è un tema nel tema che è il confronto tra universi femminili diversi.

Sì, le donne che racconto sono creature amene e lontanissime dalle donne occidentali, ci sono vecchie cortine a distinguerle ancora, a separarle, loro ne escono migliori, bellissime e compromesse dalla stessa colpa, da un passaggio esistenziale e storico che fu poi la caduta del muro e quel che ingenerò.

Intanto la cosiddetta generazione del nulla, giovani con il mito dell’Europa, dell’Occidente, del capitalismo. Il bevitore polacco ne fa parte, e anche le donne che attraversano le frontiere, raggiungono il destino, in luoghi innominabili, parchi, dormitori, ne fanno parte, e tutti diventano ex qualcosa: ex madri, ex padri, ex operai, dimenticheranno di essere stati una volta, qualcuno, qualcosa per qualcuno.

Scrivere lo stesso libro sempre – era l’assioma di Bianciardi – che tu sembri fare tuo. Come un prequel o un sequel continuo, ossessivo. La scrittura continua o cerca di concludere? E cosa?

Sono il regista che gira sempre lo stesso film. Ho cambiato solo l’inquadratura. In realtà dovevo chiudere bene la questione, non avevo raccontato abbastanza in “Sangue di cane”, lì c’era come la fretta di tradurre qualcosa di enorme di cui avevo avuto in carico la responsabilità del testimone.

La fretta di restituire la straordinarietà di quel che avevo vissuto. Di quel cambiamento epocale, dove banalmente ero finita dentro, per ragioni sentimentali e persino distratte, avevo bisogno di realizzarne una rilettura ulteriore. E dovevo ancora raccontare lui, la sua commovente solitudine, il suo sentimentalismo impregnato di abomini e slanci di innocenza.

Non era incidentale che ne avessi incontrato il peso enorme, di quella nostalgia, di quel passaggio intendo: gli uomini dell’Europa dell’Est, l’esodo, il grande esodo di metà anni ’90, e quale ricaduta esso avrebbe avuto, ricaduta sociale e persino antropologica, sulla nostra piccola storia. E quei bevitori, il loro calvario, consumato nei nostri borghesissimi parchi, non potevo lasciarlo così, esaurirlo solo una volta.

La Polonia è uno degli universi del tuo libro: un misto di fede e abominio che sembrano convergere. Come hai lavorato per costruire questa conoscenza?

Conosco la Polonia attraverso la vita, i ricordi, le fragilità dell’uomo polacco che racconto. Ma ho amato fin da ragazza la letteratura, il cinema, la musica proveniente da un’area geografia complessa e affascinante, l’Est Europa appunto.

Mi considero una slavofila. E dentro ho trovato tutto quel che cercavo, la pozzanghera Mirgorodiana di Gogol, la struggente laconicità del realismo russo, il cinismo commovente di Hlasko, la grandezza di uno spirito che considero superiore e riconduce a quei luoghi, a quella gente, al nobile animo di una precisa parte d’Europa.

Tutto questo ho incontrato insieme con la vita di un uomo e di una piccola comunità di dannati che avrebbero espiato ad un passo dalla vita degli altri, inconsapevole, sazia, distratta.

“Ogni donna ama un fascista” scriveva Sylvia Plath ma nel tuo libro andiamo oltre l’amore, no?

Cos’è l’amore? L’amore è scandaloso o non è, come la verità. Ho capito cosa sia il sentimento della tenerezza, che quando diventa potente e terribile come l’amore si chiama: pietà.

La pietà è il sentimento più potente e terribile che attraversa l’altro, lo fende, lo avvince, è una spada verso il fuoco, una spada contro il ghiaccio, il ghiaccio lo frantuma, il fuoco lo attraversa.

E’ Dio, che ci presta un po’ del suo Sguardo. Solo un po’ perché non è nella capacità del nostro spirito sopportarne di più. Ecco cosa è accaduto.

Una delle scene più belle del libro vede la mamma del protagonista – una donna che compare fuori dal turbinio delle escort – incontrarsi con il figlio in un viaggio di export clandestino di ferri da stiro. Oddio, un lato materno c’è sempre in queste donne “amanti” in definitiva, mi sono trovato a pensare.

Le donne sono materne certo, così riescono ad amare. In fondo lei che lo racconta, nel romanzo, crede di essere la madre che il polacco bevitore non ha mai conosciuto; l’incipit comincia con un interno buio e freddo dell’orfanatrofio di Radom dove lui è stato allevato nei primi anni di vita. Lei è la madre, fa questo sogno. E’ un delirio, è una verità terribile, segreta.

Lei è la madre e lo raccoglie. E lo farà fino alla fine, quando lo reincontra, ubriaco, mentre medica davanti a un semaforo, lo raccoglie, ancora una volta. Nel destino di una madre che lo rifiutato, subentra lei insopportabile crocerossina. Lei lo amerà sempre, raccogliendolo nelle fosse dove ubriaco e indecente riparerà, afflitto e coraggioso.

I luoghi dei tuoi libri, la Sicilia, Milano, l’Abruzzo. Mi parli del tuo rapporto coi luoghi? E Roma? Che posto ha nel tuo immaginario?

I luoghi citati nel romanzo sono essenzialmente funzionali al pellegrinaggio del personaggio maschile. Milano: sono solo dormitori e retrovie, visti attraverso lo sguardo di un bevitore.

Io ci sono stata una volta sola. L’Abruzzo sono i luoghi della mia cara nonna paterna. La Sicilia è il luogo ibrido in cui vivo. Non ho radici. Roma? Roma è la città eterna.